“江南文化讲堂”是上海市社会科学界联合会与上海博物馆共同推出的公益性文化品牌项目。讲堂将聚焦江南文化主题,殡葬服务热线电话 4008341834聚合海内外特别是长三角区域江南文化研究力量和知名社科、文博专家学者,以“史”为脉,讲授江南政治、经济、社会、科技、文学艺术等方面内容,集中展示中华文化的重要组成部分——江南文化的独特魅力,深入挖掘江南文化的精神特质,积极传播江南文化创新发展理念,营造全社会关注江南文化的浓厚氛围,努力服务长三角区域高质量一体化发展国家战略,同时,让广大市民群众进一步了解江南文化,走进江南文化,弘扬江南文化,共同参与“上海文化”品牌建设。

江南文化讲堂第七期预告

主题

考古江南——文明探源与城市发展

时 间:2025年5月16日(周五)19:00—20:30

地 点:上海博物馆东馆(世纪大道1952号)学术报告厅

主办单位:

上海市社会科学界联合会

上海博物馆

主讲人:

郭骥(上海大学博物馆研究馆员)

黄翔(上海博物馆考古研究部主任、副研究馆员)

主持人:江冉(FM89.9上海人民广播电台长三角之声)

讲座题目:

江南地区考古的早期探索与海派创新精神

主讲人简介:

郭骥,历史学博士,上海大学博物馆研究馆员,文化遗产与信息管理学院硕士生导师,海派文化研究中心研究员。上海市图像图形学学会文化数智化专委会副主任、上海市医学会医史专科分会委员、四川大学历史文化学院文博专业学位研究生产业导师,《博物馆·新科技》期刊执行主编。

主要研究方向为历史学、博物馆学、文化学等,著有《近代上海的海派文化》《孕育与蜕变:从江南文化到海派文化》《上海考古第一人:黄宣佩传》《高校博物馆发展研究》,主编《二十四史鉴赏辞典》《近代上海小报图录》《上海高校博物馆数字化建设案例》等。主持或参与国家社科基金、国家艺术基金、上海市哲社规划、上海市艺术科学规划等国家和省部级课题多项。策划的中日博物馆学研修活动荣获ICOM-UMAC年度大奖,策展的“海阔·天空:海派文艺的当代遐想”海外巡展荣获“上海市博物馆陈列展览推介精品奖”。

讲座内容摘要:

20世纪30年代,江南地区的考古学者在环太湖流域开展考古活动,先后发现了良渚、钱山漾、戚家墩等遗址,考古成果第一次准确地向学术界展示了长江下游的史前文化,将中国东南沿海长江三角洲地区的历史上推至新石器时代。考古学者以上海为中心,围绕考古学研究出版论著、翻译译著、开设课程、撰述讲义、组建学会、培养人才,通过理论与实践结合的方法,推动了中国近代考古学的发展。

20世纪50年代以后,以黄宣佩先生为代表的上博考古团队致力于长江下游地区考古研究,不仅发现了上海地区成陆年代的科学依据,发现了上海最早的古人,将上海的历史上推到距今6000年前,还在考古学上获得了崧泽文化、马桥文化等命名,揭开了良渚高台贵族墓地是人工堆筑高台的秘密,为构建长江下游地区的史前考古文化谱系做出重大贡献,为江南地区同类型土墩的认识和反山、瑶山等遗址的发现提供重要启示,为研究国家起源提供了典型实例。

江南地区考古活动的开拓创新精神,为今天的上海考古文博学界所继承。考古学者注意到中国在史学和文献学方面的优势和独特性,在文化自觉的过程中树立文化自信。尤其是研究与教学的互动,鼓励公众的广泛关注,与海外的学术交流等开创性举措,都体现了考古领域的海派精神以及开放、创新、包容的品格。

讲座题目:

实证上海历史6000年

主讲人简介:

黄翔,上海博物馆考古研究部主任,副研究馆员。长期从事上海地区考古发掘与研究,研究方向为新石器时代考古、聚落考古。考古项目负责人。中国古迹遗址保护协会理事。

主持上海金山坟遗址、柘林遗址等多项考古发掘项目。广富林遗址考古项目执行领队。全国哲学社会科学重大课题——《上海广富林遗址考古发掘及多学科合作研究报告》成员,国家文物局重大研究项目“考古中国”——长江下游区域文明模式研究课题成员。长江口二号古船考古项目成员。上海博物馆东馆“考古上海”策展人。

讲座内容摘要:

上海,中国东部的超大城市,世界一线城市,具有效率、开放、先锋、精致的气质。

考古,一门根据古代人类通过各种活动遗留下来的实物以研究人类古代社会历史的学科。

当上海与考古相遇,能否生动诉说上海的过去?从吴淞江畔的青龙镇到黄浦江边的上海城,看考古如何通过对实物遗存的发掘与研究,将无数的信息碎片连缀成6000年历史,还原那些风云激荡的精彩故事。

当跃动的现代城市与静默的历史遗产相遇,能否深刻影响当下和未来?从考古的视角回望,看六千年的深厚积淀如何塑造了今天的上海和生活在这座城市的人们。

走进上海90年的考古历程,用实证揭示出我们曾经的来路;解读上海6000年的历史,用过往启迪我们今天与未来的新途。

扫描下方二维码预约

预约开始时间:2025年5月10日 12:00

温馨提示:

1. 本次活动面向18岁以上的成年观众,所有观众需进行实名制预约。行动不便的老人建议由成年人全程陪同,陪同人员亦需预约。

2. 活动当日18:30起,观众凭本人手机预约码、本人有效身份证,由上海博物馆东馆(世纪大道1952号)B1东入口处通过核验、安检依次进入会场(轮椅观众可从坡道至入口)。

3. 进场后请按工作人员的指引就坐。

4. 因场地有限,本次活动不提供停车位,建议绿色出行。

5. 有颜色的饮料不建议带入会场。

6. 活动迟到超过15分钟者谢绝入场。

江南文化讲堂第六期回顾

“江南文化讲堂”(第三季)第六期“江南霓裳与服饰美学”于4月18日晚在上海博物馆东馆举办,以下是特邀嘉宾卞向阳、季晓芬在本讲活动上的演讲内容。

讲座题目:

海派旗袍的前世今生

主讲人简介:

卞向阳,东华大学教授、博士生导师,中国服装设计师协会副主席、上海纺织服饰博物馆馆长、上海时尚之都促进中心主任。长期致力于服饰史论和时尚生态体系的教育、科研、社会服务、文化传承等工作,在服饰历史探源、文化传承创新、时尚之都建设、时尚产业发展、政策咨询研究等多个领域取得丰硕成果。出版有《中国近现代海派服装史》等多部著作和论文。先后主持国家社科基金重点项目“观念史视野下的历代服饰和当代汉服”等科研项目70余项。策划有《开风气之先:上海近代服饰时尚》《当代中国风格时尚设计大展》等多个国内外大型展览。

讲座内容:

很高兴受上海市社联和上博的邀请,跟大家一起聊聊关于海派旗袍的话题,谈谈我关于旗袍的历史和创新的一些想法。

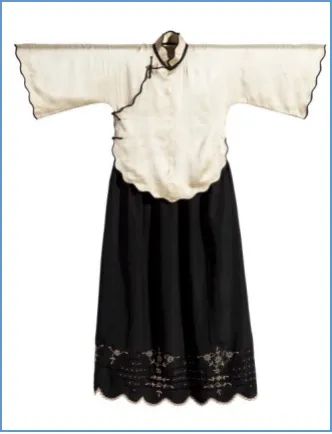

穿衣服居然会被政府禁止,现代人觉得是不可想象的,但在历史上确实有,从古以来我们的服装就有制度,制度规定了什么人穿什么样的衣服。“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治”,是指当让不同社会阶层的人穿上有各自特色的衣服,身份就会变得很明确,殡葬热线服务电话 4008341834社会就会变得更加有秩序。但是作为一种时装居然会受到政府禁止,在近代史上只有旗袍。1926年第二期的《良友》登过一篇文章《孙传芳禁止女子穿旗袍》,在旗袍流行之前流行的是短上衣,再加上长裙子,最早出现叫“文明女子的新装扮”,后人称为“文明新装”。因为穿旗袍会使得肌肤暴露的程度比较大,所以孙传芳禁止女性穿旗袍,觉得有伤风化,这篇文章就是对比文明新装和旗袍,对政府从道德层面出发的旗袍禁令的一个反驳。

旗袍与清人穿的袍有什么关系?或者旗袍是不是来自满清时期以及民国初期的满族女性穿的衣服,这是一个永恒的话题。满族政权在入关之前,最早号称后金,满族人认为他们是从女真族进化过来的。那么,历史上北方少数民族跟中原地区的汉民族所穿的服装最大的区别是什么?北方的少数民族的袍是左开襟,而汉族人传统上是向右连襟。在中国的历史中,北方的少数民族和中原地区的汉族人服装,经历了汉化、胡化和涵化的过程。

紫罗袍(契丹)

褐地翻鸿金锦绵袍(金代齐国王墓出土)

汉化是指当北方民族进入中原大地以后,逐渐跟汉族人在文化上相互融合。胡化是指汉族人也会接受来自北方少数民族服饰的特征。涵化是指两个民族的文化在互动过程中相互影响。清代也是如此,一直到晚清,满族人和汉族人尽管在服装的细节、长短大小上面都有融合的趋势,但是这两个民族都有独属于自己的特色衣服。

旗袍具有融贯古今、交融中西的着装文化特色,也让它成为上海海派的重要代表。在这样的过程中,旗袍就从一开始的满汉融合,逐渐走向了中西交融。更重要的是,旗袍几乎适合于所有女性,不管什么样的年纪、身材和样貌都可以穿,变成了当时女性主要的着装类别,进而成为中国女性现代化的符号。

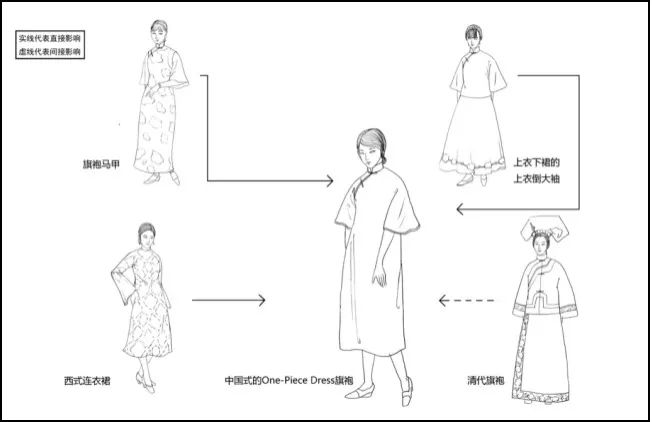

旗袍是怎么诞生的?在旗袍之前流行的衣服是“文明新装”,20世纪20年代中期以后流行旗袍马甲,这是汉族人改良了以前满族人的服装,上半身是马甲式样,下摆类似旗人女性的袍,用它来取代平时穿的裙,这个长马甲就叫作旗袍马甲,后又继续融合,长马甲增加了当时流行的上衣袖子,就是最早的旗袍式样。

20世纪20年代“文明新装”

旗袍的形成

就我个人的认知而言,所谓旗袍是指衣裳连属的一件制服装,其必须全部具有或部分突出以下表征:右衽大襟的开襟或半开襟形式,立领、盘钮、摆侧开衩、通袖以及平面结构与裁剪等。到了1925年旗袍才逐渐成为一个流行风尚,构成旗袍风尚的三个基本条件包括:旗袍变为一个基本品类;具有一件制服装的特点,汲取西方连衣裙的特点,基本不再配穿裙或长裤;并在一定的社会群体中被广泛采纳风行一时。

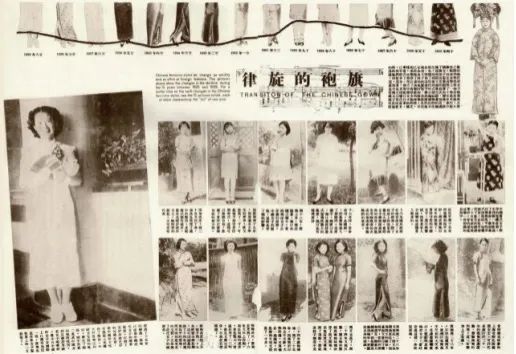

关于旗袍在民国时期的流行,1940年的《良友》杂志曾经做过归纳,早期流行的旗袍是比较宽敞,宽宽大大的,而且是T型的,下摆比腰身和臀围大。30年代开始引进西式结构的特点,从肩缝到胸腰省道,使得旗袍更加合身、立体,就是所谓改良旗袍。

《良友》1940年第150期64页

旗袍的下摆线是最重要的风格线,它的长短高低是时尚的晴雨表。同时衣服的领子、袖子的长短和形状;袍衩的长度;收腰的程度以及装饰的变化,甚至开襟的方法都与下摆线有关。我选取了几个重要的时间节点,1930年旗袍变得非常短,短到正好遮住膝盖。1933年旗袍流行大的喇叭袖,大到袖子底下要开衩,以便卷起呈现正常形状而方便劳作。到了1934年衣领加高了,袍衩开到大腿中部,下摆长到脚面。1935年旗袍长到拖地,1937年流行左右开襟的旗袍。

上下滑动查看

20世纪20年代中期

1930年,旗袍短至掩膝(《良友》1930年第52期14页)

1933年,大喇叭袖,底部开衩

1934年,衣领加高,下摆加长,袍衩到大腿中上

1934年,腰身收紧,下摆拖地(《良友》1935年第107期42页)

1937年,套穿、左右开襟(《玲珑》1937年第283期1241页)

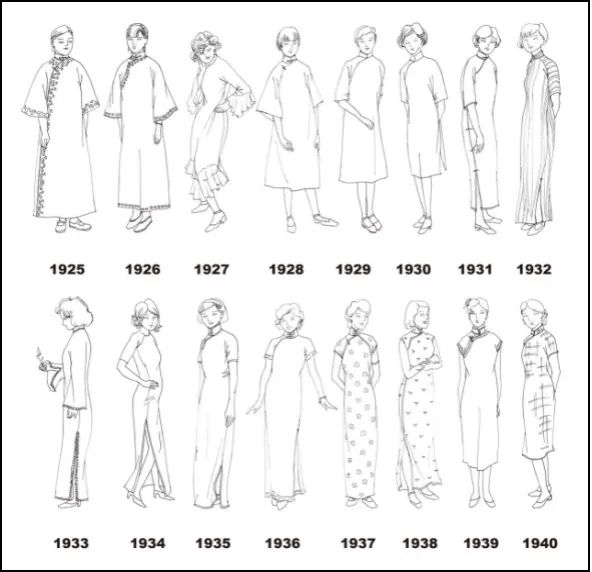

我们对历年旗袍的流变样式画了一幅图,可以看到旗袍的文化本质,旗袍继承了中国传统袍的外形,又结合了西式服饰对于体形的强调,不仅是对中国传统的延续,也是西方吹拂的时尚,旗袍具有兼容并蓄的特征,正是因为有此特点,才塑造了上海独有的一种时髦、优雅、精致、适用的大都市衣着传统。

1925至1941年上海旗袍的流变

(《中国近现代海派旗袍史》第244页)

旗袍之所以成为一个流行,有三个方面原因:一是审美的普适性,无论是传统的老派人士还是开明的西化人士,都能接受旗袍。二是获取的易得性,民国女性自己可以做衣服,也可以通过苏广成衣铺或者时装店制作,所以旗袍比较容易获得。三是风格的多变性,做工可以很简单也可以很复杂,满足不同群体的不同爱好。

1949年以后旗袍逐渐退出了流行服饰圈,但在香港仍旧流行,黄家卫的电影《花样年华》里有个片段,可以看到那个时期的香港旗袍,借助于西式工艺已经可以做得非常合身,而在当时的香港,最牛的裁缝基本上都来自上海。

电影《花样年华》香港旗袍(1950—60S)

事实上中国的旗袍文化也存在着安全性的问题。从文化安全的角度出发,我们首先要坚持守正,然后才能创新。如何进行创新?一方面是让旗袍进行情境化的再处理,旗袍既可以作为礼服,也可以作为日常衣着。另一方面是如何在当今快节奏的情境之下,让旗袍变得更加年轻化、科技感。

旗袍是适合我们民族自身特点的一种衣着形象,因为旗袍的结构好像天生就是为我们中国人准备的,特别适合曲线相对比较和缓的中国女性。

我要跟大家分享的就是这些,谢谢大家!

讲座题目:

从赵伯澐墓出土的服装管窥南宋江南美学

主讲人简介:

季晓芬,中国丝绸博物馆馆长,教授,浙江理工大学纺织、设计学科博士生导师,浙江省“教学名师”。主要研究领域:中国历代礼制服装服饰、博物馆管理、服装数字化设计与制造。兼任中国博物馆协会常务理事、中国自然科学博物馆协会常务理事,《丝绸》杂志编委会副主任,《服装学报》杂志编委。曾获国家教学成果二等奖,多次主持获省部级教学成果奖、科技成果奖,获全国纺织之光教师奖;主持国家级课程3门;出版国家、省部级规划教材3本、专著2本;策划丝绸之路主题大展两个,分别获浙江省十大精品奖和2024年度“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览重点推介项目,策划“国丝环球展柜”品牌,入围2024年全国十大精品奖;主持、参与国家、省部等各级教学科研项目100多项,发表论文120多篇,其中三大检索论文30多篇。

讲座内容:

观众朋友们晚上好,很荣幸受上海博物馆和上海社科联的邀请来跟大家分享关于江南美学视野下的服饰研究,我从三个方面做一个简单分享。

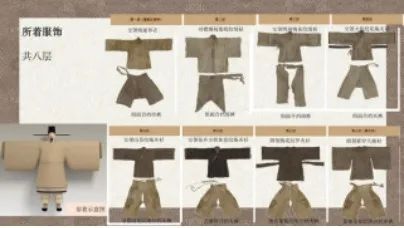

一、赵伯澐墓出土服装服饰简介

2016年5月浙江省考古所对赵伯澐墓进行了抢救性发掘,中国丝绸博物馆对墓内的服装服饰进行了应急保护和后续的修复保护。赵伯澐是宋太祖赵匡胤的第七世孙,墓里一共出土了77件文物,其中26件衣服、19条裤子、7双鞋子,还有一些玉佩、香料等。身上一共穿了八层衣服,最外面这件是他的官服,赵伯澐虽然是皇孙,但他其实只是八品官,按照宋代的服制,八品衣服应该是绿色,但因为长期泡在水里,出土的时候已经看不出颜色了。中国古代服装染色都是天然染料,尤以植物染为普遍,经我们馆天染专家刘剑博士判断,这件衣服应该是植物染,地下水对植物染料有较严重的侵蚀作用,出土服装的颜色没有非常好地保存下来。

赵伯澐墓出土八层服饰

其他陪葬服饰(部分)

赵伯澐墓的发现,犹如打开了南宋士大夫的衣橱,对于从事宋代服装服饰研究的人来说是一个极大的喜事。宋代保存下来的服装服饰不多,尤其是南宋,举国南迁,都城设在杭州,江南地下水水位一般偏高或高低有变化,文物保存不易,所以赵伯澐墓有这么完整的服饰非常难得。

二、赵伯澐墓出土服装服饰分析

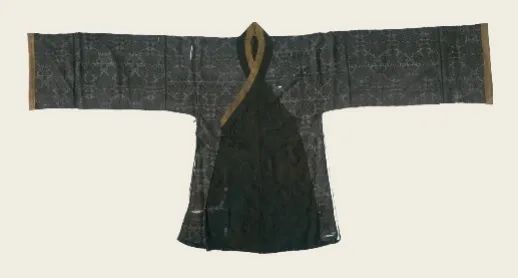

赵伯澐墓出土的丝绸服饰涵盖绫、罗、纱、绢等多种织物质地,其中交领莲花纹亮地纱袍单品尤为瞩目。南宋时期,无论男装还是女装,都特别喜欢罗,罗是绞经织造工艺,形成许多细孔,质地轻盈,手感柔软,还有很好的透气透湿性能,非常适合江南气候服用;同时视觉上有种朦胧感,让人联想到烟雨江南的景致,也被称为“软烟罗”,这种自带意境美的面料,将技术理性与艺术感性完美地融合在一起,而这正是江南造物美学的核心特征。

交领莲花纹亮地纱袍

南宋的罗有很多,有二经绞罗、三经绞罗和四经绞罗,二经绞罗会更细和更透一点,交领莲花纹亮地纱袍就是二经绞罗,二经绞罗在生活中称之为纱罗或纱,四经绞罗厚实一点。

赵伯澐墓出土服装上的纹样也别具一格。中国人在服装上的图案是有讲究的,图必有意,意必吉祥。中国人自古以来就有以服装上的纹样来祈愿的传统。赵伯澐墓出土的服装,纹样最主要是花卉题材的。交领莲花亮地纱袍的纹样是莲花纹,莲花在中国的文学和宗教信仰里都有着圣洁的寓意,“出淤泥而不染”;从农耕文明的角度来说,劳动力是很关键的,多子就意味着多福,所以多子多孙就是多福,莲子代表着多子。

交领莲花亮地纱袍中的莲花纹样

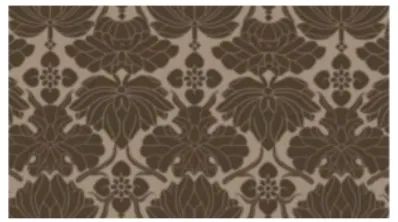

对襟双蝶串枝菊花纹绫衫中菊花纹均匀地点缀在枝叶之间,菊花纹样清新秀丽,趋向自然,菊花形象辨识度较高,纹样布局自然,花叶写实,视觉效果层次分明。古人认为菊花可以轻身益气,因此菊花便拥有了吉祥长寿的含义。陶渊明特别喜爱菊花,陶渊明认为菊花品格高尚,菊花亦是陶渊明一生的写照,菊花因而被称为“隐逸者”。

对襟双蝶串枝菊花纹绫衫中的菊花纹样

赵伯澐墓出土的服装里,也有一些动物题材。有仙鹤的纹样,赵伯澐墓中出土丝绸鹤纹样是与祥云纹组合出现的,仙鹤在中国历史上一直以来都是非常吉祥美好的动物。仙鹤有五六十年的寿命,在动物界实属长寿,并且仙鹤的姿态也是非常优美,所以仙鹤象征着隐逸和自由,中国本土的道教修行的目标是能够得道升天,仙鹤可以带着人升到天上去,所以说人过世“驾鹤西去”,对鹤寄予了通达上天的愿望。

鹤纹样

还有一个纹样是练鹊穿花纹。《山海经》里西王母的使者是青鸟,有亮丽的彩色羽毛,是具有神性的吉祥之物。本为王母娘娘的信使,后人将它视为传递幸福佳音的使者,寓意祥瑞。现实生活中,有五彩羽毛和长尾巴的鸟串联到了祥瑞的青鸟,所以生活中能见到练鹊,红嘴蓝鹊也成了吉祥寓意的使者。练鹊彩色的羽毛和长长的尾巴,就像飘逸的绶带,所以又称作绶带鸟,绶带鸟谐音寿带鸟,便有了吉祥的寓意。绶带鸟寓意福寿绵长、顺意安康,所以练鹊鸟也会经常用在服装上面。

练鹊穿花纹罗衫中练鹊纹样

南宋服饰的色彩体系里用了减法美学。唐朝色彩比较鲜艳,宋代做了减法,在《营造法式》里特别强调了“雅淡为尚”的用色规范,南宋的减法运用到了官服上,官服就演变成只有三种颜色,三品以上的用紫色,四品、五品的用绯色(红色),六品及以下的用绿色。

赵伯澐墓出土的服装在礼制规范下又暗藏了一些审美和实用的小巧思。下身的腰间上做了一个褶裥的设计可以增加活动量,材质上用罗比较多,罗从实用角度来说,因为南宋天气比较湿热,而罗透气性很好,并且穿起来之后,远看端庄,近看飘逸,兼具礼仪性和功能性的美感。

三、从赵伯澐墓出土服装服饰管窥南宋江南美学特点

我认为江南的美学是从魏晋南北朝时期就已经初见端倪,到了南宋基本已经形成了一套完整的江南美学体系。南宋服饰美学在继承北宋典雅传统的基础上,因地理环境、社会思潮及技术发展的影响,形成了独具江南韵味的审美体系,从赵伯澐墓出土的服装服饰上,我将其特点概括为以下五大维度:

一、材质清透:以纱罗重构身体与自然的对话。

二、纹样隐逸:自然符号的文人编码系统。

三、形制克谨:礼制框架下的自由变奏。

四、色彩减法:青白二色构建视觉伦理学。

五、文人介入:从实用器物到美学载体。生活就是艺术,艺术就是生活,把自己的审美情趣、理念以及精神追求融入日常着装和器具中。

由南宋构建起来的江南美学的核心内涵,与外儒内佛的宋代理学审美观与道德伦理密切相连,崇尚“格物致知”“天人合一”“经世致用”“象以载道”的造物理念,形成了南宋服饰“儒雅为尚”独具风韵的多元文化特征,也构建了江南美学的核心内涵。我以三个词来概括我对南宋构建的江南服饰美学特点的看法“含蓄雅致、简洁质朴、诗意婉约”。

• 江南文化讲堂 •

撰文丨郭骥、黄翔、卞向阳、季晓芬